暖房:日射熱の利用

暖房:立地条件A330110_dan_sec01

■ 立地条件

日射熱利用による暖房効果を得るためには、日照障害の影響がないこと、すなわち計画建物の周囲に日射を遮る建物等がなく、冬期の日中(8時~17時頃まで)において継続して日照を得られること(集熱面となる開口部から日射を取得できること)が条件となります。

なお、日照時間を測定する地点の高さは、1階の開口部高さの中央付近(地盤面からおおむね1.5m程度)でよいと考えられます。

| 立地1 | 日照障害が大きい地域(50%程度)(3時間以上日照が得られる) |

| 立地2 | 日照障害が少ない地域(25%程度)(5時間以上日照を得られる) |

| 立地3 | 日照障害の影響がない地域(0%程度)(終日日照を得られる) |

暖房:開口部の断熱性能A330110_dan_sec02

■ 開口部の断熱性能

建物からの熱損失を小さくするためには、建物全体の断熱外皮計画のレベルを高めることが必要になりますが、特に大きな熱損失部位となるおそれの高い開口部の断熱手法が重要になります。

<建具及びガラスの仕様例>

| 開口部の熱貫流率 | 建具およびガラスの仕様例 |

| 2.91(W/㎡K)以下 | 木製またはプラスチック製サッシ+複層(A12)ガラス |

| 金属製熱遮断構造サッシ+低放射複層(A12)ガラス |

<地域別基準熱貫流率> (W/㎡K)

| Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | Ⅳa地域 | Ⅳb地域 | Ⅴ地域 | |

| 熱貫流率 | 2.33 | 3.49 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |

全ての開口部の断熱性能(熱貫流率)が上記の基準値以上となるよう検討します。

暖房:集熱開口部の方位A330110_dan_sec03

■ 集熱開口部の方位

「平面図」で配置された建具データを参照し取り込みできます。

日射熱による暖房効果を得るためには、集熱面となる開口部方位が大きく関係します。以下の範囲が判断基準となります。

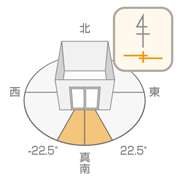

<Ⅱ、Ⅲ地域>

| 真南±22.5°以内 |

|

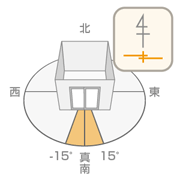

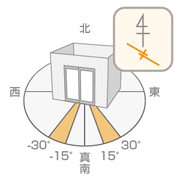

<Ⅳa、Ⅳb地域>

| 真南±0°~15°以内 | 真南±15°~30°以内 |

|

|

暖房:床面積に対する集熱開口部の面積A330110_dan_sec04

■ 床面積に対する集熱開口部の面積

「平面図」で配置された建具データを参照し取り込みできます。

日射熱の利用には、延べ床面積に対する集熱開口部面積の割合が10%以上であることが最低条件となります。20%以上の場合は、さらに集熱量は増加する為1日の熱収支はプラスになることが多くなります。

(開口部面積 = サッシの内法幅 × サッシの内法の高さが目安)

暖房:集熱開口部の庇長さA330110_dan_sec05

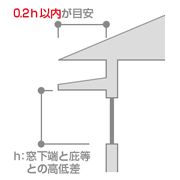

■ 集熱開口部の庇長さ(※Ⅱ,Ⅲ地域限定の選択項目)

集熱開口部上部の庇・軒等の出寸法が次式をみたすことが条件となります。庇・軒等の出寸法が大きい場合、集熱量が減少することになります。

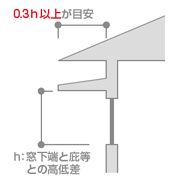

<集熱開口部上部の庇・軒等の出寸法>

庇・軒等の出寸法 ≦ 0.2 × 窓下端から庇等の下端までの距離

エコナビではⅡ、Ⅲ地域の時に上式を満たすことが条件となりますが、これは日射遮蔽に必要な出寸法に満たないため、日射遮蔽上は他の対策(ガラスまたは日射遮蔽部材)を講じる必要があります。

<日射遮蔽に必要な庇・軒等の出寸法>

庇・軒等の出寸法 ≧ 0.3 × 窓下端から庇等の下端までの距離

暖房:南面以外の開口部面積A330110_dan_sec06

■ 南面以外の開口部面積(※Ⅱ,Ⅲ地域限定の選択項目)

「平面図」で配置された建具データを参照し取り込みできます。

北面・東面・西面の各方位について、延床面積の2~3%程度以下が条件となります。

南面の開口部を増大するとともに、他の方位に面する開口部の面積を縮小しなければ、取得熱に比べて開口部からの熱損失の影響が大きくなり、暖房効果を見込むことはできなくなります。したがって、北面、東面及び西面の開口部の面積を一定程度以下とすることが必要です。

暖房:蓄熱部位の熱量A330110_dan_sec07

■ 蓄熱部位の熱量

170(KJ/℃・㎡)程度以上の熱容量の増加が見込まれる材料を蓄熱部位に用いているか検討をします。

蓄熱は室温を安定して保つのに効果のある技術で、日中は熱を吸収して室内のオーバーヒートを防ぎ、夜間は吸収・蓄熱した熱を放出して室温の低下を防ぎます。また、夏期においては逆に夜間の冷気を蓄え(蓄冷)、日中の冷却効果をもたらします。

<算定例>

延床面積 150㎡

蓄熱部位 外壁 … 間仕切り壁:土塗壁(面積210㎡、厚さ70㎜)

土間床 … コンクリート床(面積20㎡、厚さ150㎜)

| 熱容量(KJ/℃) | = | 蓄熱部位の容積(㎥)×蓄熱材の容積比率(KJ/㎥・℃) |

| = | 210(㎡)×0.07(m)×1327(KJ/㎥・℃)+20(㎡)×0.15(m)×2013(KJ/㎥・℃) | |

| = | 25546(KJ/℃) | |

| > | 25500=150(㎡)×170(KJ/㎥・℃) |

<主な材料の容積比熱と有効厚さ> 引用元:自立循環型住宅への設計ガイドライン

| 材料 | 有効長さ(m) | 容積比熱(KJ/㎥・℃) | |

| コンクリート | 普通コンクリート | 0.20 | 2013 |

| 軽量コンクリート | 0.07 | 1871 | |

| 左官材料 | モルタル | 0.12 | 2306 |

| しっくい | 0.13 | 1381 | |

| プラスター | 0.07 | 2030 | |

| 壁土 | 0.17 | 1327 | |

| 木材 | マツ | 0.03 | 1624 |

| スギ | 0.03 | 783 | |

| ヒノキ | 0.03 | 933 | |

| ラワン | 0.04 | 1034 | |

| 合板 | 0.03 | 1113 | |

| せっこう等 | せっこうボード | 0.06 | 854 |

| パーライトボード | 0.06 | 820 | |

| フレキシブルボード | 0.12 | 1302 | |

| 木毛セメント板 | 0.06 | 615 | |

| その他 | タイル | 0.12 | 2612 |

| ゴムタイル | 0.11 | 1390 | |

| リノリウム | 0.15 | 1959 | |