構造ブロック

大梁で構成される、構造の基本骨組となる領域を入力します。

構造ブロックを入力するA612374_akb_sec01

「伏図アシスタント」の「構造ブロック」をクリックします。

「伏図アシスタント」の「構造ブロック」をクリックします。

または、 「区画」メニューから「構造ブロック」を選びます。

「区画」メニューから「構造ブロック」を選びます。- 「構造ブロック」ダイアログの内容を確認します。

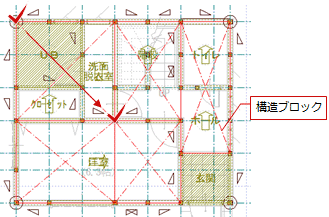

- 構造ブロックを入力します(入力方法:矩形)。

| 入力優先 | 図面に入力されている構造ブロックと重なる場合、入力する構造ブロックを優先にします。 |

| 高さ検索 | 入力されているデータから自動的に高さを設定します。自分で高さを設定する場合はOFFにして、基礎高(1階)または下階軒高(2階以上)を基準に±の増減値を入力します。 |

メモ

- 平面図に耐力壁区画が入力されていると、自動的に構造ブロックが入力されます。

構造ブロックとはA612374_akb_sec02

構造ブロックとは、4隅の柱とその上部を結ぶ横架材で構成される構造単位のことを言います。

(NPO木の建築フォラム 現代木割術研究会『架構設計の手引き -よりよい伏図作成のために-』より)

入力のポイント

基本的に、次の条件に則って構造ブロックを入力します。

- 4隅に柱があること

- 4辺は外壁線や主要な間仕切り線(=耐力壁線)であること

- 最大で5×5モジュールが目安(木材の定尺長さより)

- 1階と2階とでなるべく区画が重なることが望ましい

警告メッセージ

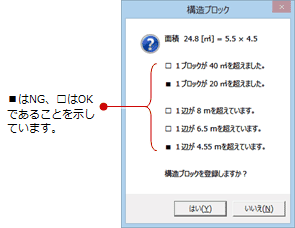

構造ブロックの入力時に、構造計算上、区画領域が大きすぎないかチェックし、超えた場合は次の確認画面が表示されます。

|

内容を確認し、そのままでよければ「はい」を選ぶと構造ブロックが入力されます。 「いいえ」を選ぶと入力がキャンセルされるので、再度入力し直します。 |

上記の確認画面は、もっとも経済的かつ構造的に安定している「2間×2.5間」のサイズ・面積を元に以下をチェックしています。

- 1区画の面積 ≦ 40㎡(6.5m×6.5m)

- 1区画の面積 ≦ 20㎡(2間×2間~2.5間×2.5間の面積)

- 1辺の長さ ≦ 8m(性能表示の耐力壁線間距離)

- 1辺の長さ ≦ 6.5m(現在流通している部材の最大長)

- 1辺の長さ ≦ 5グリッド(2.5間)

構造ブロックを参照して自動配置される部材

| 1階 | 土台 |

| 2階以上 | 胴差、梁(床)、軒桁、妻梁、梁(小屋) |