天空率算出点配置

天空率の計算に必要な算出点を配置して、斜線適合建物と天空用計画建物(天空率計算の対象となる計画建物)を自動作成します。

なお、天空用計画建物は日影天空用建物から作成されます。算出点を配置するには日影天空用建物が必要です。

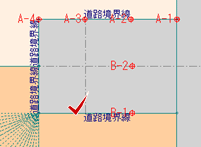

天空率の算出点を配置するA540510_sst_sec01

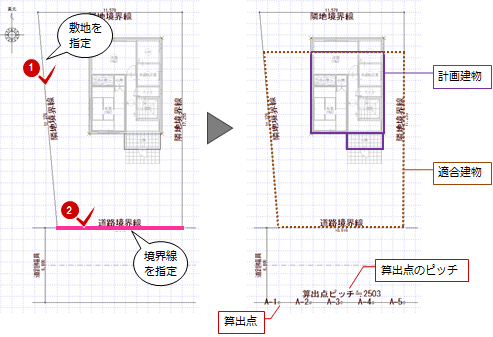

「天空」メニューから「天空率算出点配置」を選びます。

「天空」メニューから「天空率算出点配置」を選びます。- 敷地をクリックします。

- 算出点を配置する敷地の辺をクリックします。

- 「天空率算出点配置」ダイアログを確認して、「OK」をクリックします。

- 指定した敷地辺に対して算出点が配置され、斜線適合建物と天空用計画建物が自動作成されます。

- 同じ面で他の境界線に対しても天空率を検討する場合は、続けて算出点を配置します。

メモ

- 選択できる敷地辺は、敷地境界線の斜線タイプにより異なります。

- 算出点と斜線適合建物の作成条件は「専用初期設定:天空率-共通」で設定します。

- 斜線適合建物と天空用計画建物は、

「天空」メニューの「斜線適合建物確認」で確認できます。

「天空」メニューの「斜線適合建物確認」で確認できます。 - 斜線適合建物の領域内にある日影天空用建物が天空用計画建物として自動作成されます。

そのため、後退距離が設定されている場合、斜線適合建物外にある塀などの建築物は天空用計画建物に含まれません。このようなときは、算出点を配置した後に天空用計画建物を手入力してください。 - 算出点の配置後に日影天空用建物の高さなどを変更した場合は、天空用計画建物を再作成する必要があります。

- 既に天空図、天空率算定図表が配置されている場合、削除の確認画面が表示されます。

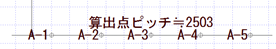

図をすべて削除して算出点を配置し直すときは「はい」、既存の図を残したまま算出点を配置し直すときは「いいえ」、処理を中止するときは「キャンセル」を選びます。 - 算出点ピッチ、算出点の名称の文字高は、「物件初期設定:CAD関連-文字・ハッチング」の「一般文字」で設定します。

算出点ピッチの丸めは、小数桁数0桁、四捨五入、㎜単位で表記されます(プログラム固定)。

| 高度地区 | 法的に対象外となるため、敷地辺は選択できません。 |

| 隣地斜線 | (常に選択可) |

| 道路斜線 | 適用距離が敷地に届かない場合(適用距離≦道路幅)は、道路斜線の敷地辺は選択できません。 |

| 北側斜線 | 敷地の斜線タイプが北側斜線になっていても、入力されている方位マークの方位と一致しない場合は、北側斜線とみなされず、北側斜線の敷地辺を選択できないことがあります。 |

| 道路境界線で北側斜線 | 道路斜線として扱われます。 |

算出点の配置条件A540510_sst_sec02

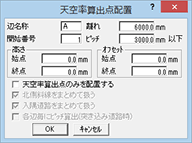

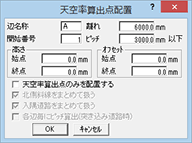

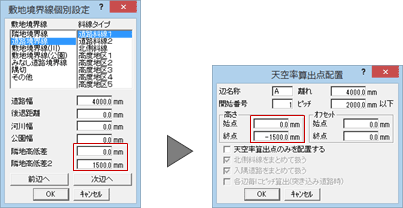

「天空率算出点配置」を実行したときのダイアログで、配置条件を設定します。

| 辺名称 開始番号 |

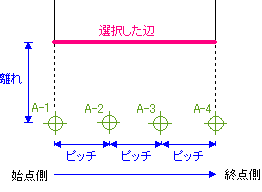

算出点の対象となる辺の名称と開始番号を設定します。 算出点の名称は、「A-1」「A-2」のように自動的にカウントアップされます。 |

| 離れ ピッチ |

指定した敷地の辺からの離れと配置する算出点の間隔を設定します。初期値では、敷地境界線属性の斜線タイプの設定から自動算出された値がセットされます。 設定したピッチに近い値で、均等に算出点が配置されます(下記参照)。  ※ 始点側・終点側は、敷地境界線属性の辺番号を基準に、敷地に対して反時計回りに決定します。  |

| 高さ 地盤面からの高さ |

「始点」には敷地境界線設定の「隣地高低差」、「終点」には敷地境界線設定の「隣地高低差2」から連動した値がセットされます。 「物件初期設定:基準高さ情報」の「地盤面を考慮する」がONのときは「地盤面からの高さ」となり、地盤面から測定点までの高さがセットされます。 セットされている各項目の高さから、自動配置する算出点の測定高が設定されます。 「始点」「終点」の高さを変更した場合、算出点の測定高は変更後の高さに反映されますが、斜線適合建物は反映されません。斜線適合建物の連動元になる敷地境界線の「隣地高低差」「隣地高低差2」を変更してから、「天空率算出点配置」を実行してください。 |

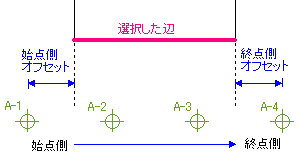

| オフセット | 指定した敷地の辺の始点・終点から、どれだけずらして算出点を配置するかを設定します。 |

| 天空率算出点のみを配置する | 算出点のみを配置して適合建物と計画建物は作成しないときはONします。OFFのときは、算出点の配置と同時に適合建物と計画建物を作成します。 |

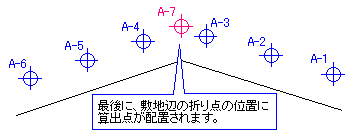

| 北側斜線をまとめて扱う | 敷地辺に北側斜線が2つ以上ある場合に設定できます。 北側斜線を1つの辺として連続して算出点を配置するときはONにします。このとき、始点高と終点高は設定できません。測定点の高さは敷地の高さより自動計算されます。 なお、配置点と隣り合う点との距離が50㎜以上離れている場合は、敷地辺の折り点にも算出点が配置されます。  |

| 入隅道路をまとめて扱う | 入隅の道路斜線がある場合に設定できます。 入隅の道路斜線を1つの辺として連続して算出点を配置するときはONにします。このとき、離れとピッチ、始点高と終点高は設定できません。測定点の高さは敷地の高さより自動計算されます。離れとピッチは、道路幅より自動計算されます。 また、適合建物と計画建物もまとめて作成されます。 ※「専用初期設定:天空率-共通」の「道路斜線」の「入隅処理タイプ」で「窓」「内角1/2+窓」を選択している場合、および入隅の道路の斜線の勾配が異なる場合は設定できません。 |

| 各辺毎にピッチ算出(突き込み道路時) | 「入隅道路をまとめて扱う」がONで、「専用初期設定:天空率-共通」の「道路斜線」の「入隅処理タイプ」が「回り込み(境界算定)」の場合に設定できます。 行き止まりの道路において、入隅の境界線毎に算出点を配置するときはONにします。  |

斜線タイプによる算定点の配置位置A540510_sst_sec03

敷地境界線の斜線タイプにより、算出点の配置位置は以下のように異なります。

なお、道路境界線の斜線タイプが北側斜線の場合は、道路斜線として扱われます。

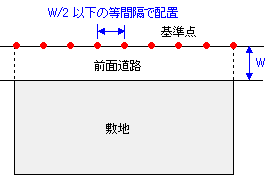

| 道路斜線 | ■ 敷地幅が前面道路の幅員Wの1/2を超える場合

前面道路の反対側境界線上に幅員の1/2 以内の等間隔で算出点が配置されます。 ■ 敷地幅が前面道路の幅員Wの1/2以下の場合 反対側境界線上の両端に算出点が配置されます。  |

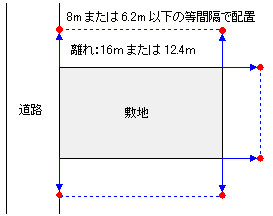

| 隣地斜線 | ■ 隣地斜線の勾配が「1.25」の場合

敷地から16m離れたところに8m以下の等間隔で算出点が配置されます。 ■ 隣地斜線の勾配が「2.5」の場合 敷地から12.4m離れたところに6.2m以下の等間隔で算出点が配置されます。  |

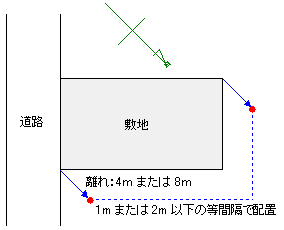

| 北側斜線 | ■ 北側斜線の立上が「5m」の場合

用途地域が「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「田園住居地域」の建築物のときは、敷地から4m離れたところに1m以下の等間隔で算出点が配置されます。 ■ 北側斜線の立上が「10m」の場合 用途地域が「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」の建築物のときは、敷地から8m離れたところに2m以下の等間隔で算出点が配置されます。  |

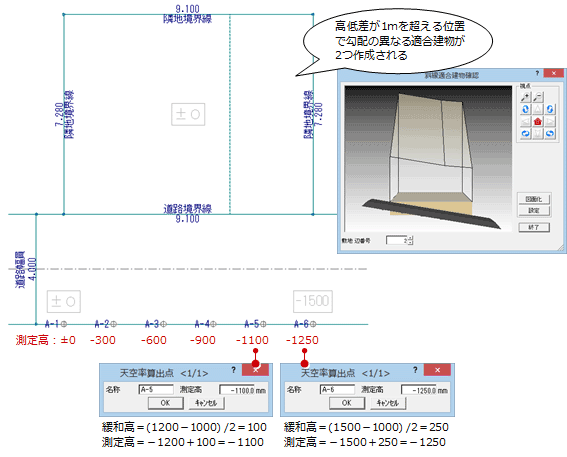

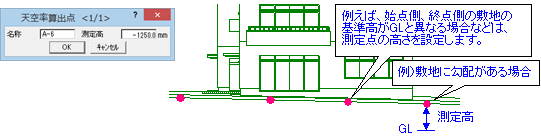

算出点の測定高についてA540510_sst_sec04

配置した算出点を属性変更すると、算出点の測定高を確認・変更できます。

測定高の初期値

平均地盤面の高さが測定高の初期値となります。

傾斜敷地の場合は、算出点配置時の始点高・終点高から、中間にある算出点の測定高が自動設定されます。

なお、算出点配置時の「始点高」には敷地境界線設定の「隣地高低差」、「終点高」には「隣地高低差2」の値が連動します。

高低差が1mを超える場合

高低差が1mを超える場合は、敷地境界線設定の「隣地高低差」「隣地高低差2」をもとに、(H-1m)/2 だけ路面より高い位置となるよう、測定高が自動設定されます。

また、高低差が1mを超える位置で、適合建物が自動的に分割されます。